2025-08-07 11:36:48|已浏览:243350次

牙龈出血、牙齿松动、持续性口臭……这些看似平常的口腔问题,可能是牙周炎的早期信号。作为牙周病治疗的核心手段之一,牙周刮治(龈下刮治)常被患者误解为“过度医疗”。本文结合临床研究与医生建议,梳理出3类需优先治疗的人群与2类可暂缓的情况,助你科学判断治疗必要性。

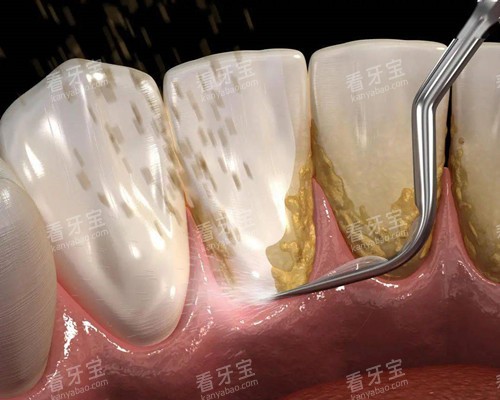

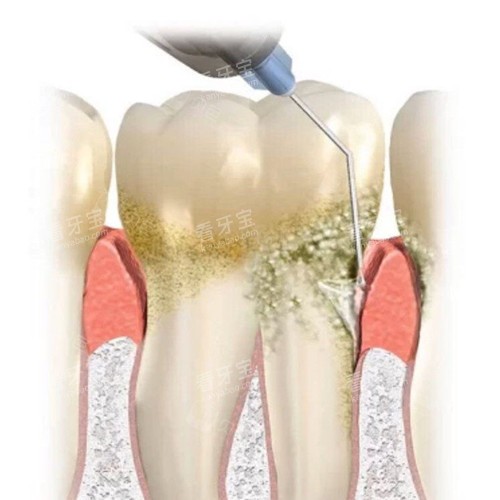

牙周刮治是通过精细器械深入牙周袋,清除牙龈下堆积的牙结石、菌斑及病变牙骨质。常规洗牙仅能处理牙龈上方的结石,而牙周袋内隐藏的致病菌是牙周炎反复发作的根源。数据显示,未清除龈下结石的患者,牙周袋深度加深的风险增加3倍,牙齿松动概率提升60%。

典型病例:一位35岁患者因牙龈反复出血就诊,检查发现牙周袋深度达5毫米,龈下结石呈黑褐色且附着紧密。经两次龈下刮治后,炎症指数下降70%,牙龈出血症状完全消失。

牙周袋深度≥4毫米的中重度牙周炎患者

当牙周袋深度超过3毫米时,常规刷牙无法触及袋内细菌。此时若仅进行洗牙,残留的龈下结石会持续刺激牙周组织,导致炎症反复。临床研究表明,牙周袋深度每增加1毫米,牙齿脱落风险上升2.5倍。

治疗建议:需配合翻瓣术等深层清洁,术后每3个月复查牙周状况。

牙齿松动度达Ⅰ-Ⅱ级的早期松动患者

牙齿松动是牙周组织破坏的晚期表现,但Ⅰ-Ⅱ度松动(仅前牙松动或后牙可轻微移动)仍可通过刮治控制病情。通过清除致病菌,可延缓牙槽骨吸收速度,为牙齿提供更长的使用周期。

数据支撑:一项追踪研究显示,接受规范刮治的患者,5年内牙齿保留率比未治疗者高42%。

需进行正畸/种植等口腔治疗前

牙周健康是所有口腔治疗的基础。若存在牙龈炎症或结石,种植体周围炎风险增加3倍,正畸托槽脱落率上升50%。刮治可创造无菌环境,提升治疗成功几率。

医师提醒:种植牙前需确保牙周袋深度<3毫米,菌斑指数≤20%。

轻度牙龈炎且无牙周袋形成

若仅表现为牙龈红肿、刷牙出血,但牙周袋深度<3毫米,可通过强化口腔护理改善。建议使用巴氏刷牙法+牙线,配合含氯己定漱口水,多数患者2-4周内症状可缓解。

关键指标:需定期监测牙周袋深度,若3个月内加深超过1毫米,需立即治疗。

全身性疾病急性发作期

未控制的糖尿病、血病或免疫系统疾病患者,刮治可能引发术后感染或出血不止。需先通过内科治疗稳定病情,待血糖<8mmol/L、凝血功能正常后再行手术。

特殊病例:一位糖尿病患者因未告知病情接受刮治,术后伤口愈合延迟2周,通过调整降糖方案后顺利完成治疗。

饮食管理:术后24小时避免过热/太硬食物,减少对创面的刺激。

口腔清洁:使用软毛牙刷,配合冲牙器清洁牙缝,防止菌斑堆积。

定期复查:每6个月进行牙周探诊,监测牙槽骨吸收情况。

风险防控:吸烟者术后复发率是非吸烟者的3倍,建议戒烟或减少吸烟量。

牙周炎不仅是口腔问题,更与心血管疾病、糖尿病等慢性病密切相关。研究发现,牙周治疗可使糖尿病患者糖化血红蛋白下降0.4%,心脏病发作风险降低13%。维护牙周健康,实则是为全身健康筑牢防线。

结语:牙周刮治并非“必做项目”,而是根据病情精细选择的治疗手段。通过科学评估牙周袋深度、炎症程度及全身状况,患者可与医生共同制定个性化方案。记住:早发现、早治疗,才能让牙齿陪伴更长久。