2025-08-06 14:55:23|已浏览:624450次

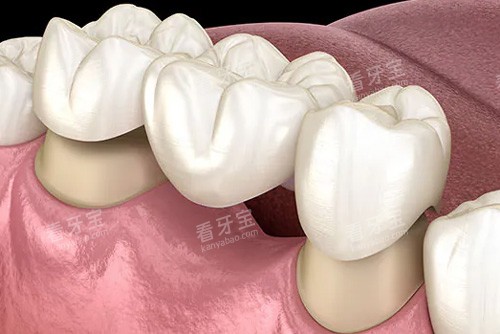

在口腔修复领域,牙冠修复是常见的治疗方式,而“打桩”与否常常让患者陷入纠结。打桩通过在根管内植入金属或纤维桩核,为牙冠提供稳固支撑;不打桩则直接制作牙冠。两者各有适用场景,选择需结合牙齿缺损程度、剩余牙体组织量及个体需求综合判断。本文将为您详细解析两者的区别与适用情况,助您做出科学决策。

1. 适用场景

牙体缺损过大:当牙齿因龋坏、外伤导致超过50%的牙体组织缺失时,单纯戴牙冠易因固位力不足而脱落或折断。

根管治疗后牙齿:经过根管治疗的牙齿失去牙髓营养,质地变脆,打桩可增强其抗折能力。

牙冠断裂至龈下:若牙齿断裂位置低于牙龈,需通过打桩重建支撑结构,改善咀嚼功能。

2. 核心优势

增强稳固性:桩核深入根管,与剩余牙体紧密结合,分散咬合力,减少牙冠松动风险。

延长使用寿命:研究显示,打桩后牙冠平均可使用5-10年,部分病例甚至超过15年。

修复复杂病例:如前牙扭转、短冠牙等,打桩可改善固位形,提升修复结果。

3. 潜在风险

牙根损伤:操作不当可能导致根管侧穿或牙根折裂,需由经验充足的医师操作。

额外创伤:需磨除部分健康牙体组织以容纳桩核,可能增加治疗复杂度。

1. 适用场景

牙体缺损较小:若剩余牙体组织足够支撑牙冠(如缺损面积小于30%),可直接制作牙冠。

牙根健康且长度足够:牙根无炎症、长度达标(通常需超过牙冠1/2),无需额外支撑。

简化治疗流程:适合追求有效、减少创伤的患者。

2. 核心优势

保留健康组织:避免因打桩而磨除额外牙体,更大限度保留天然牙结构。

降低风险:规避打桩可能引发的根管损伤或感染风险。

成本与时间优势:治疗步骤更少,费用相对较低,适合预算有限或时间紧张者。

3. 局限性

固位力受限:对于缺损较大或根管治疗后的牙齿,不打桩可能导致牙冠易脱落或折断。

功能受限:在承受较大咬合力时,修复体可能因支撑不足而影响咀嚼效率。

1. 听专科评估,不盲目跟风

医师会通过X光片、口腔检查等手段,综合评估牙齿缺损程度、剩余牙体量、咬合关系等因素。例如:

若牙冠剩余临床长度足够(通常需超过2mm),可直接制作牙冠;

若牙冠缺损至龈下2mm以上,则需通过打桩重建支撑。

2. 权衡长期效益与短期成本

打桩:初期费用较高(约增加30%-50%),但可显著延长修复体寿命,适合追求长期稳定的患者。

不打桩:初期成本低,但需定期复查,若出现脱落或折断,后续维护费用可能增加。

3. 关注个体差异

年龄因素:青少年因牙根未完全发育,通常不建议打桩;老年人若牙槽骨吸收明显,需谨慎评估。

生活习惯:咀嚼力大、喜食硬物者,建议优先选择打桩以增强耐用性。

无论是否打桩,术后护理均至关重要:

口腔卫生:坚持早晚刷牙,使用牙线清洁牙缝,定期洗牙去除牙结石。

饮食习惯:避免用修复牙咬硬物(如坚果、冰块),减少粘性食物摄入。

定期复查:建议每6个月复诊一次,检查牙冠密合度及牙根健康状况。

结语:没有肯定优劣,只有适合与否

做牙冠是否打桩,本质是“保留天然牙体”与“增强修复稳定性”的权衡。若牙齿缺损严峻、根管治疗后或需长期使用,打桩是更优选择;若缺损较小、牙根健康,不打桩可简化流程。决策需结合专科医生建议与个人需求,避免陷入“必须打桩”或“绝不打桩”的误区。科学选择,才能让修复后的牙齿既美观又耐用。